La storia e i valori

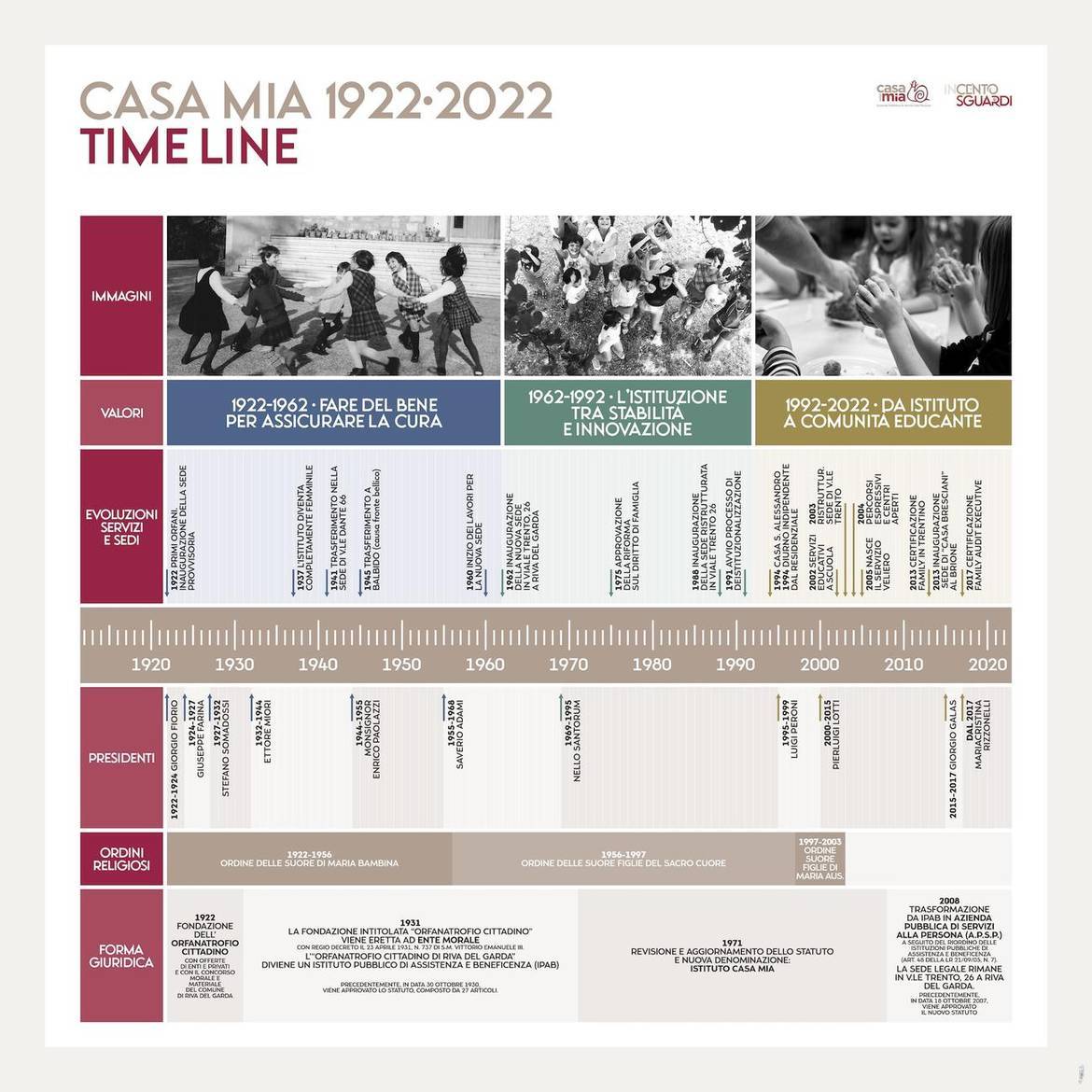

La storia del Casa Mia è principalmente una storia di persone: centinaia di persone che con ruoli diversi (ospiti, religiosi, benefattori, volontari, educatori, amministratori, familiari...) hanno dato un’anima a questa istituzione durante le sue diverse fasi evolutive: nasce come orfanatrofio cittadino nel 1922 e diventa Istituto nel 1931, affrontando un processo di deistituzionalizzazione negli anni ’90 ed un’apertura al territorio all’inizio del nuovo millennio.

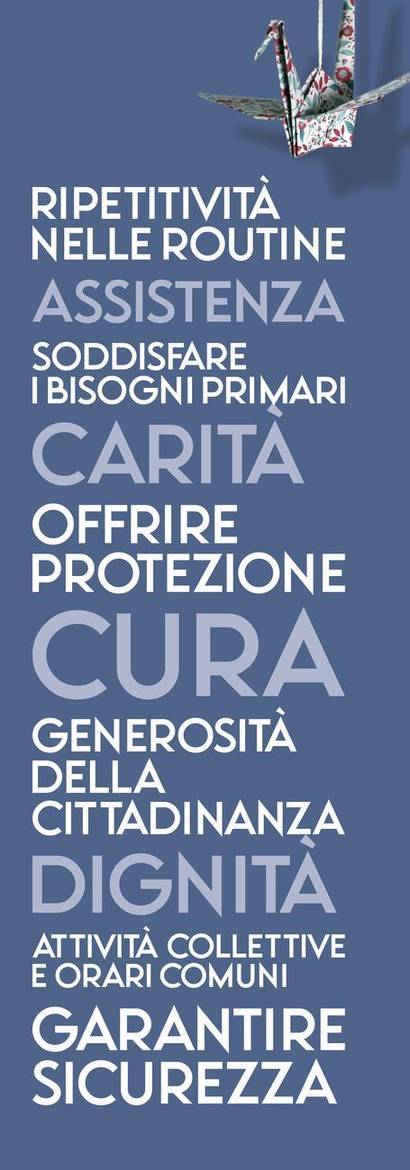

La cura dei bisogni primari e la dimensione assistenziale hanno caratterizzato la vita dell’orfanatrofio interpretando il modello assistenziale prevalente nella prima metà del 1900.

Successivamente la cura si è declinata in accoglienza e protezione attraverso una nuova forma giuridica e organizzativa: l’Istituto (IPAB). La gestione di tempi e spazi in Istituto era rigorosamente scandita dalla vita comunitaria e collettiva, a discapito di una dimensione personale e soggettiva.

A partire dalla fine degli anni ’80, l’Istituto viene vissuto dalle ospiti sempre più come una casa in cui essere e sentirsi accolte. La persona e i suoi bisogni vengono posti al centro, ma attraverso uno sguardo personalizzato e professionale. Questo “sguardo” ha richiesto il coraggio di superare l’impianto organizzativo dell’Istituto per passare ad una diversa strutturazione, più simile e affine alla vita familiare: piccole comunità educative guidate da educatori e da un progetto pedagogico.

Ora Casa Mia è un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona che opera sull’intera Comunità dell’Alto Garda e Ledro attraverso diversi servizi educativi in un’ottica di partecipazione ed inclusione sociale.

Leggi la storia dal 1922 al 1962, dal 1962 al 1992 e dal 1992 al 2022

Da orfanotrofio a comunità educante: 100 anni di storia

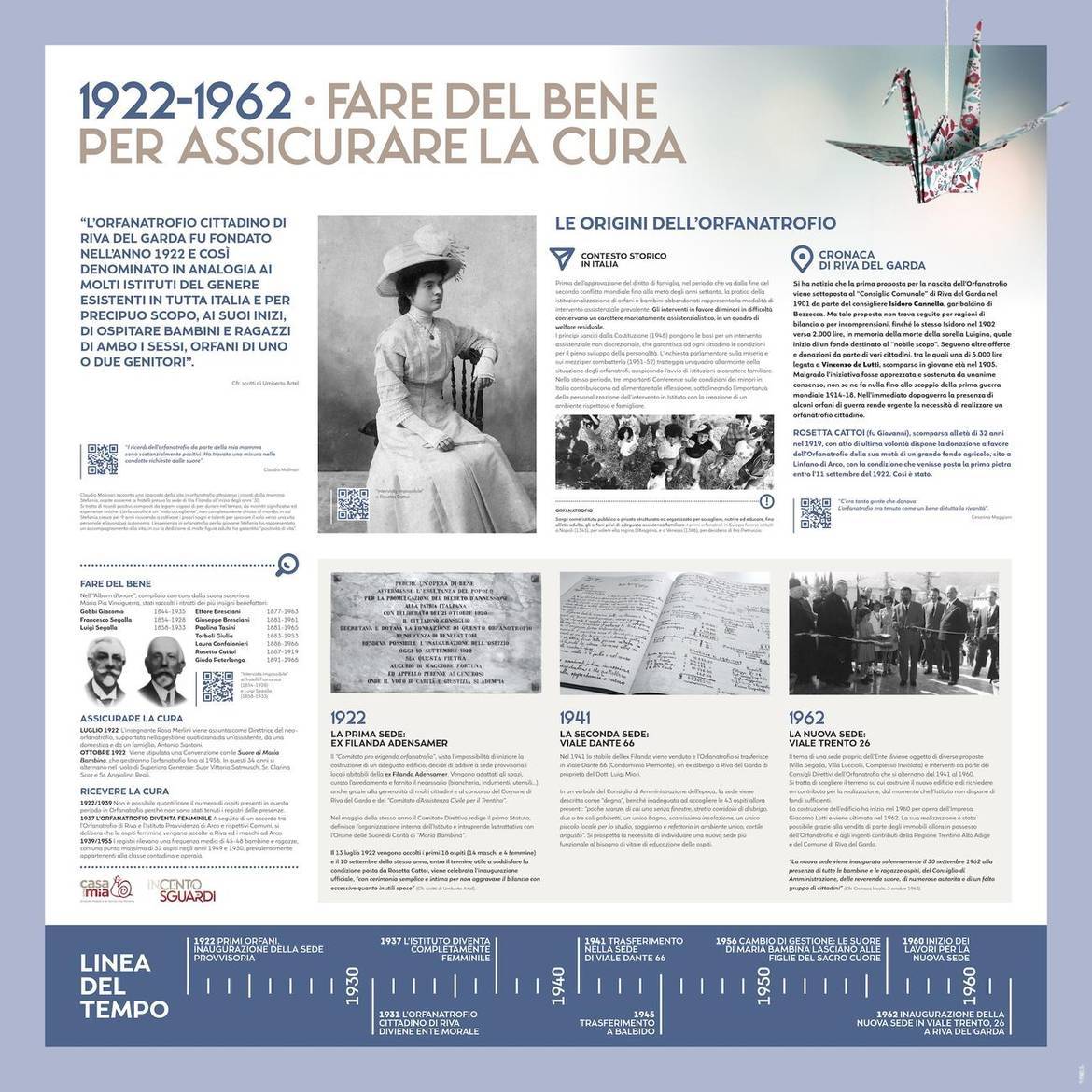

"L’Orfanotrofio cittadino di Riva del Garda fu fondato nell’anno 1922 e così denominato in analogia ai molti istituti del genere esistenti in tutta Italia e per precipuo scopo, ai suoi inizi, di ospitare bambini e ragazzi di ambo i sessi, orfani di uno o due genitori".

(Cfr. scritti di Umberto Artel)

Per volontà civica e con il concorso del Comune di Riva del Garda, di Enti pubblici e di generosi benefattori, il 13 luglio 1922 viene fondato l'Orfanotrofio Cittadino di Riva, con sede provvisoria nell‘immobile ex-Filanda "Andersamer", in Riva del Garda. Nel maggio dello stesso sono accolti i primi 18 ospiti (14 maschi e 4 femmine); la cura viene affidata all’Ordine delle Suore di Carità di Maria Bambina, che svolgono tale servizio per ben 34 anni per poi essere sostituite, nel 1956, dalle Figlie del Sacro Cuore di Gesù.

Si ha notizia che la prima proposta per la nascita dell’Orfanatrofio viene sottoposta al “Consiglio Comunale” di Riva del Garda già nel 1901 da parte del consigliere Isidoro Cannella, garibaldino di Bezzecca. Tale proposta non trova seguito per ragioni di bilancio o per incomprensioni, finché lo stesso Isidoro nel 1902 versa 2.000 lire, in memoria della morte della sorella Luigina, quale inizio di un fondo destinato al "nobile scopo".

Ma sarà solo nel 1922 che il progetto di fondare un Orfanotrofio vedrà la sua realizzazione, grazie al fermo desiderio di Rosetta Cattoi (fu Giovanni), scomparsa all’età di 32 anni nel 1919, che con atto di ultima volontà dispone la donazione a favore dell’Orfanatrofio della sua metà di un grande fondo agricolo, sito a Linfano di Arco, con la condizione che venisse posta la prima pietra entro due anni dalla sua morte, cioè entro l’11 settembre del 1922. Entro il termine utile a soddisfare questa condizione, viene celebrata l’inaugurazione ufficiale dell’Orfanatrofio, "con cerimonia semplice e intima per non aggravare il bilancio con eccessive quanto inutili spese". (Cfr. scritti di Umberto Artel)

Con decreto regio del 23 aprile 1931 di Vittorio Emanuele III, l’istituzione venne eretta Ente Morale con la denominazione "Orfanotrofio Cittadino di Riva" con il precipuo scopo di "ospitare e istruire orfani bisognosi di ambo i sessi".

Nel 1941 lo stabile dell’ex Filanda viene venduto e l’Orfanatrofio si trasferisce in Viale Dante 66 (ex Condominio Piemonte). In un verbale del Consiglio di Amministrazione dell’epoca, la sede viene descritta come “degna”, benché inadeguata ad accogliere le 43 ospiti allora presenti: "poche stanze, di cui una senza finestre, stretto corridoio di disbrigo, due o tre soli gabinetti, un unico bagno, scarsissima insolazione, un unico piccolo locale per lo studio, soggiorno e refettorio in ambiente unico, cortile angusto". Si prospetta la necessità di individuare una nuova sede più funzionale al bisogno di vita e di educazione delle ospiti.

|

"C’era tanta gente che donava. L’Orfanotrofio era tenuto come un bene di tutta la rivanità". |

Nell‘anno 1960 inizia la costruzione della nuova sede in Viale Trento 26, per opera dell’Impresa Giacomo Lotti, e viene ultimata nel 1962. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla vendita di parte degli immobili allora in possesso dell’Orfanatrofio e agli ingenti contributi della Regione Trentino Alto Adige e del Comune di Riva del Garda.

“La nuova sede viene inaugurata solennemente il 30 settembre 1962 alla presenza di tutte le bambine e le ragazze ospiti, del Consiglio di Amministrazione, delle reverende suore, di numerose autorità e di un folto gruppo di cittadini”.

(Cfr. Cronaca locale, 2 ottobre 1962)

Guarda su Youtube le interviste legate al periodo 1922-1962

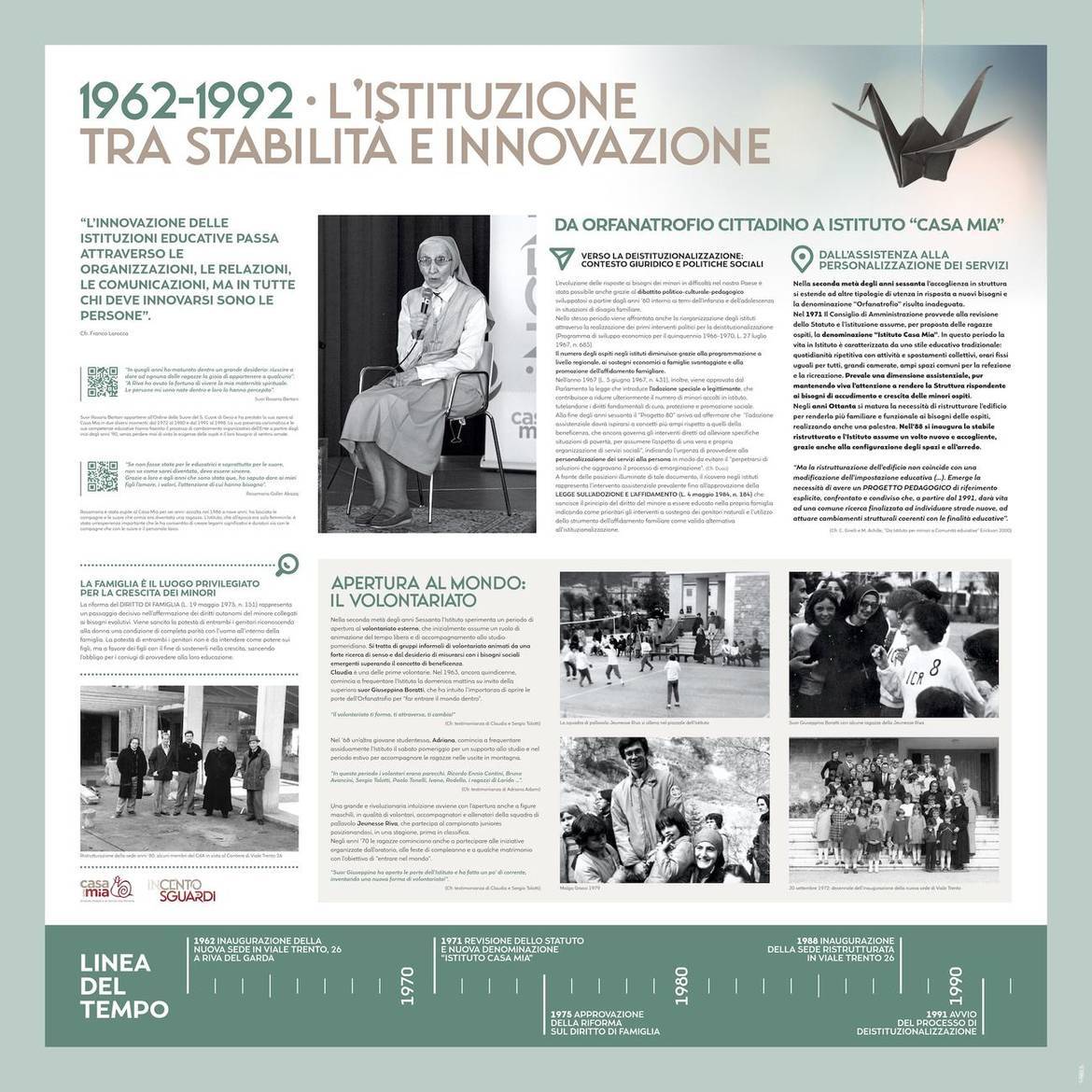

Nella seconda metà degli anni Sessanta l’Istituto sperimenta un periodo di apertura al volontariato esterno, che in questa fase assume un ruolo di animazione del tempo libero e di accompagnamento allo studio pomeridiano.

La superiora suor Giuseppina Boratti intuisce l’importanza di aprire le porte dell’Orfanotrofio per “far entrare il mondo dentro”. Si tratta di gruppi informali di volontariato animati da una forte ricerca di senso e dal desiderio di misurarsi con i bisogni sociali emergenti superando il concetto di beneficenza.

Una grande e rivoluzionaria intuizione avviene con l’apertura anche a figure maschili, in qualità di volontari, accompagnatori e allenatori della squadra di pallavolo Jeunesse. Negli anni ’70 le ragazze cominciano anche a partecipare alle iniziative organizzate dall’oratorio, alle feste di compleanno e a qualche matrimonio.

“Suor Giuseppina ha aperto le porte dell’Istituto e ha fatto un po’ di corrente, inventando una nuova forma di volontariato”. (Cfr. testimonianza di Sergio Tolotti e Claudia Mantovani)

In questi anni l’accoglienza va sempre più estendendosi ad altre tipologie di utenza e la denominazione di “Orfanotrofio” risulta sempre più inadeguata.

Nel 1971 il Consiglio di Amministrazione provvede alla revisione e all'aggiornamento dello Statuto e l'Istituzione assume, su suggerimento delle ragazze ospiti, la denominazione di "Istituto Casa Mia". La storia del servizio di questi anni è per lo più caratterizzata da uno stile educativo di tipo tradizionale, tipico degli Istituti: vita quotidiana ripetitiva, con attività e spostamenti collettivi, orari fissi e uguali per tutti. Prevale la dimensione assistenziale.

| “Se non fosse stato per le educatrici e soprattutto per le suore, non so come sarei diventata, devo essere sincera. Senza l’educazione, l’organizzazione e l’acquisizione di alcuni valori, non sarei quella che sono oggi. Grazie a loro e agli anni che sono stata qua, ho saputo dare ai miei figli l’amore, i valori, l’attenzione di cui hanno bisogno”. | |

|

|

|

Negli anni Ottanta va gradualmente maturando la necessità di ristrutturare l’edificio, allora caratterizzato da grandi camerate, ampi spazi comuni per la refezione e la ricreazione, pensando ad una dimensione più familiare, con spazi articolati e funzionali ai bisogni espressi dalle ragazze.

Nel 1988 si inaugura lo stabile ristrutturato: tutti gli ambienti assumono un volto nuovo particolarmente accogliente.

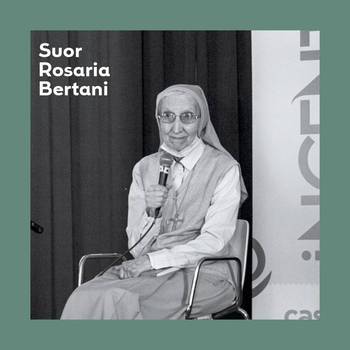

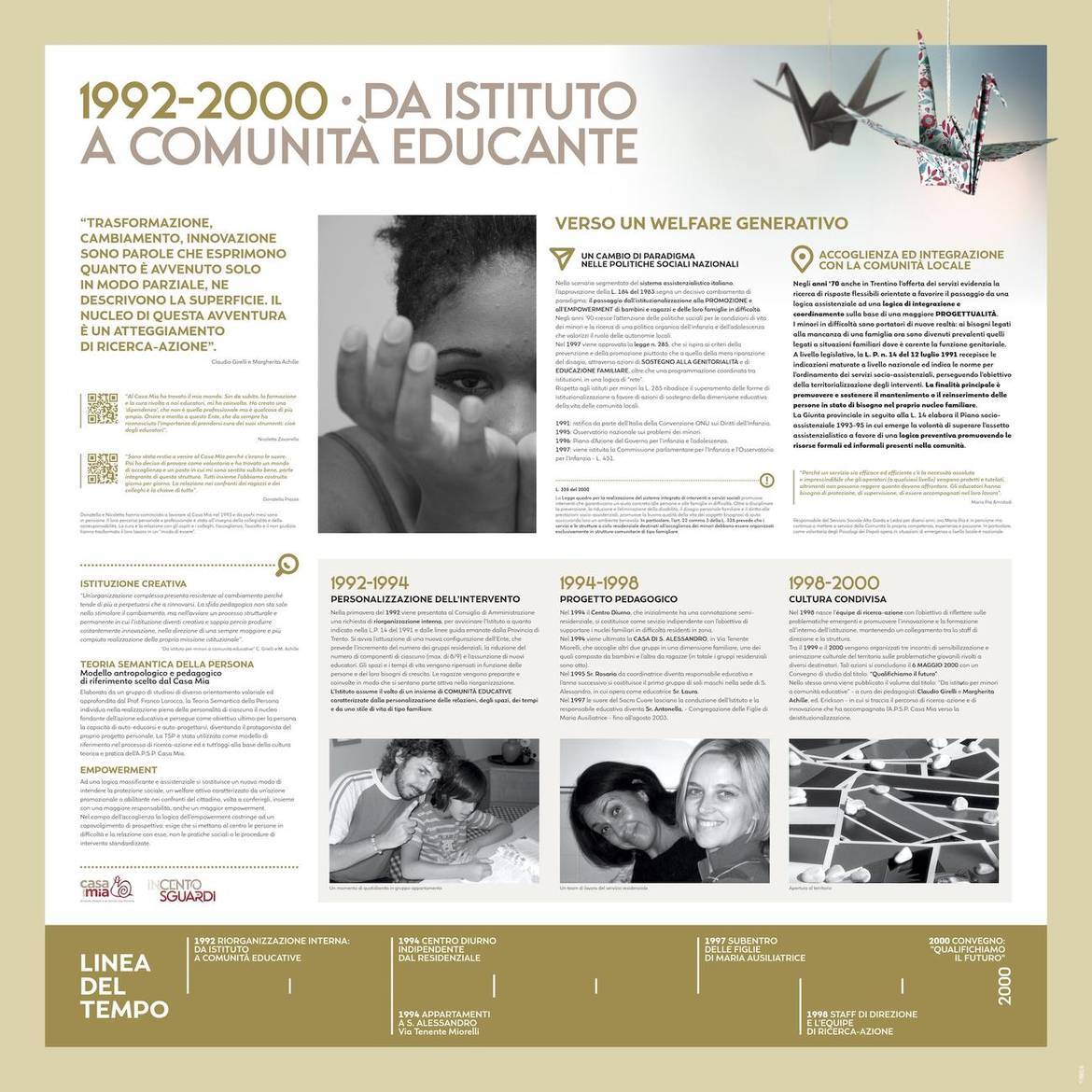

Parallelamente emerge una graduale necessità di affiancare alla ristrutturazione degli spazi una revisione del progetto pedagogico. Nella primavera del 1992, grazie alla guida di Sr. Rosaria Bertani e alla consulenza pedagogica di Claudio Girelli e Margherita Achille, viene presentata al Consiglio di Amministrazione una richiesta di riorganizzazione interna, per avvicinare l’Istituto a quanto indicato nella L.P. 14 del 1991 e dalle linee guida emanate dalla Provincia di Trento.

| “Credo che a Riva del Garda io abbia avuto la fortuna di vivere la mia maternità spirituale. Le persone mi sono nate dentro e loro lo hanno percepito” | |

| "In quegli anni ho maturato dentro un grande desiderio: riuscire a dare ad ognuna delle ragazze la gioia di appartenere a qualcuno" |

|

Guarda su Youtube le interviste legate al periodo 1962-1992

Si avvia l’attuazione di una nuova configurazione dell’Ente, che prevede l’incremento del numero dei gruppi residenziali, la riduzione del numero di componenti di ciascuno (max. di 8/9) e l’assunzione di nuovi educatori. Gli spazi e i tempi di vita vengono ripensati in funzione delle persone e dei loro bisogni di crescita. Grazie alla consulenza psicologica del Dott. Francesco Reitano e al supporto delle figure educative, le ragazze vengono preparate e coinvolte per sentirsi parte attiva nella riorganizzazione. L’Istituto assume sempre più il volto di un insieme di comunità educative caratterizzate dalla personalizzazione delle relazioni, degli spazi, dei tempi e da uno stile di vita di tipo familiare.

| "Per me il Casa Mia è stato il sale, ma non il sale che si sparge sul prato per non far crescere nulla...ma quello che dà sapore al brodo. Il sale è l’ingrediente che offre la base per ogni tipo di ricetta. Per me il Casa Mia è la base, è il sale! Il mio augurio è che tutti possano vivere questa esperienza come l’ho vissuta io, anche meglio!" | |

|

Guarda su Youtube l'intervista a Nadia Edbali, ospite del Casa Mia negli anni '90 |

|

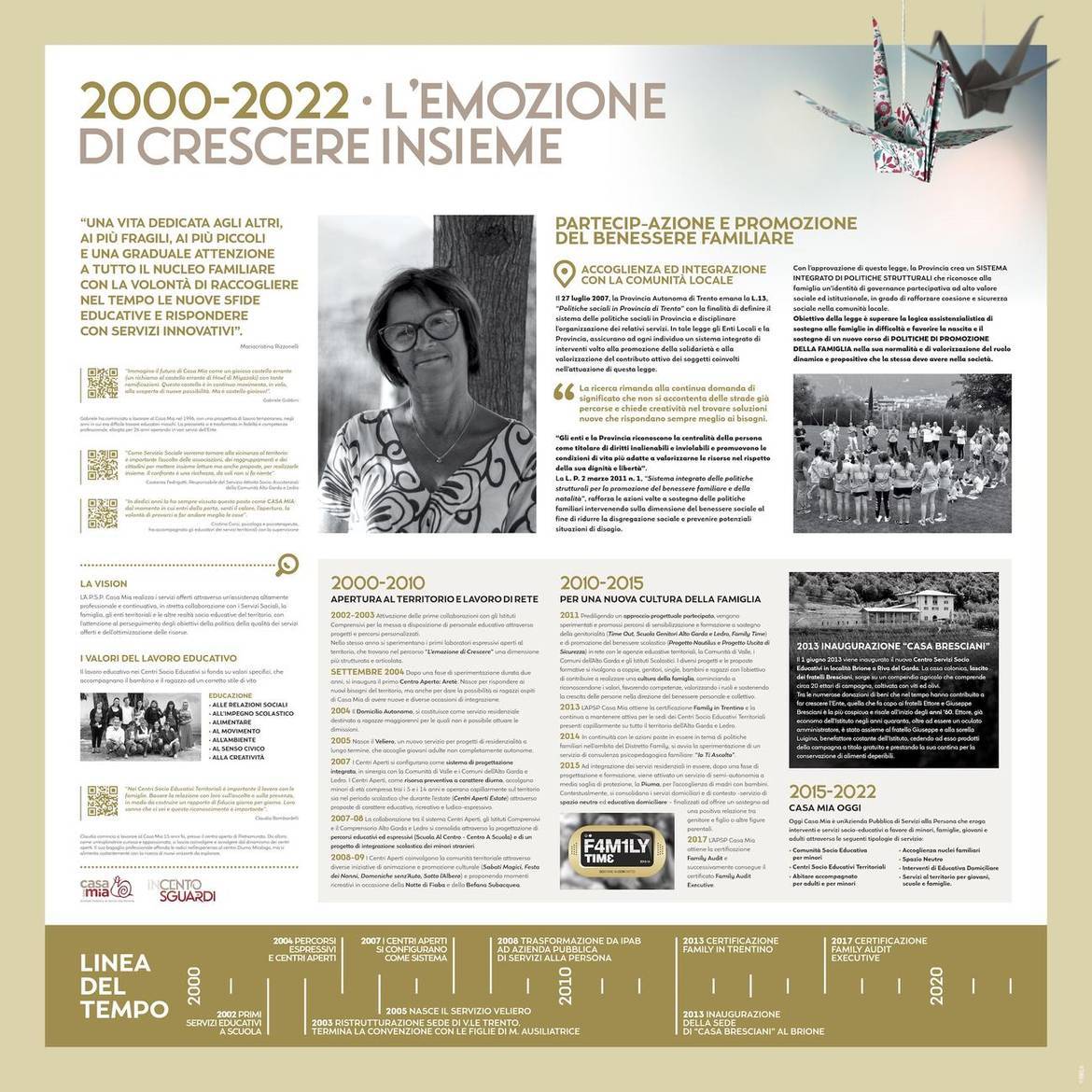

Da allora Casa Mia prosegue in questo processo di ricerca, trasformazione e cambiamento, in cui la persona ed i sui bisogni sono al centro.

“Un’organizzazione complessa presenta resistenze al cambiamento perché tende di più a perpetuarsi che a rinnovarsi. La sfida pedagogica non sta solo nello stimolare il cambiamento, ma nell’avviare un processo strutturale e permanente in cui l’istituzione diventi creativa e sappia perciò produrre costantemente innovazione, nella direzione di una sempre maggiore e più compiuta realizzazione della propria missione istituzionale”.

(“Da istituto per minori a comunità educative”, C. Girelli e M. Achille)

Oggi Casa Mia è un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona che eroga interventi e servizi socio-educativi a favore di minori, famiglie, giovani e adulti attraverso le seguenti tipologie di servizio: Comunità Socio Educativa per minori; Centri Socio Educativi Territoriali; Abitare accompagnato per adulti e per minori; Accoglienza nuclei familiari; Spazio Neutro e Interventi di Educativa Domiciliare; Servizi al territorio per giovani, scuole e famiglie.

| "Nei Centri Socio Educativi territoriali è importante il lavoro conle famiglie. Basare la relazione con loro sull'ascolto e sulla presenza, in modo da costruire un rapporto di fiducia giorno per giorno. Loro sanno che ci sei e questo riconoscimento è importante." | |

|

Guarda su Youtube l'intervista a Claudia Bombardelli, educatrice negli CSET |

|